|

―近代―

1867年〜1941年

■大日本帝国への琉球処分

琉球は沖縄となり、八重山も沖縄の一部として日本になった。

1867年、江戸幕府から日本政府へ大政奉還。琉球は、5年後1872年に琉球藩として日本になり、琉球王 尚泰王は、琉球藩王になった。そうして尚泰王は華族になり、1879年、廃藩置県により琉球は沖縄県となった。

竹富島も八重山の島と同じように近代の道を歩んでいく。

■明治以降の市町村

竹富島の市町村への所属は以下となる。

◇1896年(明治29年):八重山郡 石垣間切り 竹富村

・石垣間切り・・・石垣村、新川村、名蔵村、崎枝村、川平村、桴海村(ふかい)、竹富村、仲間村、黒島村、新城村、南風見村

※間切りに関しては、1750年以降から同じ。

※間切りとは、琉球王国で使われていた分け方。

◇1908年(明治4年)〜:八重山村

八重山諸島全域で1村

◇1914年(大正3年)〜:竹富村

現在の竹富町と同じ領域

◇1947年(昭和22年)〜:竹富町

現在の竹富町と同じ領域

※他の島々から交通不便との苦情が絶えず、1938年には村役場を石垣町登野城へ移転する。

■大川尋常小学枚竹富分教場

1892年、大川尋常小学校竹富大川尋常小学枚竹富分教場が発足し、竹富島にはじめて学校が開設された。1906年には竹富尋常小学杖となり、児童数も186人になった。今後の八重山を担う、上間広起、内盛真津上間や内盛らを中心とする若い世代輩出した。そうして強力な文明化の波が湧き起こりだした。

|

|

|

|

|

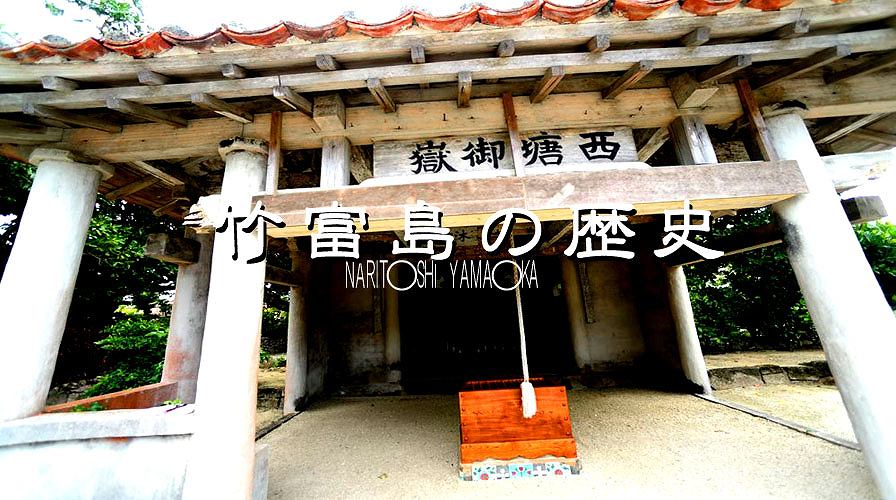

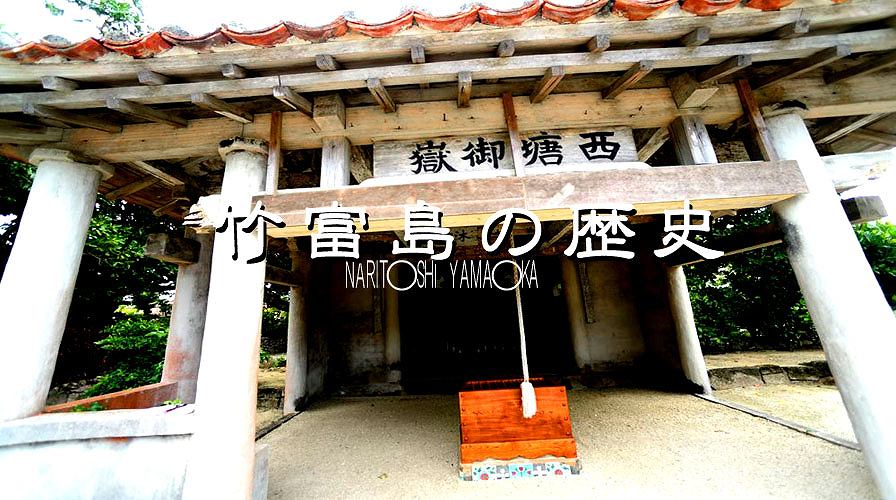

<世持御嶽>

1914年〜1938年の間、

この場所には昔、竹富村役場があった。

|

|

<竹富小中学校>

文明開化と共に学校ができた。

|

|